働き方に関する考え方が多種多様になってきている中で、クリエイティブの業界も変わっていかないといけない転換期を迎えています。

働き方に関する考え方が多種多様になってきている中で、クリエイティブの業界も変わっていかないといけない転換期を迎えています。

クリエイターと一言で行っても、大きく分けて2種類のパターンが現状ではあると思います。

それは以下の2パターンです。

- デザイン=デザイナー

- テクノロジー=エンジニア

もしかすると今後はこの2分した考え方もなくなるとは思っていますが。

この人たちの給与の差が、非常に差が開いているのをここ数年とても感じています。

つまり、デザイナーの給料は安く、エンジニアの給与はとても高いという事です。

同じクリエイティブに関わる人材でありながら、なぜここまで大きな差が生まれてしまっているのか。

その点をあまり考えていない人がビジネスサイドに多いのが問題です。

僕の答えはこうです。

「デザインもテクノロジーも、ビジネスサイドの人間も目利きになる必要がある」

今回は、ビジネスサイドの人材のクリエイティブとテクノロジーに関する認識についてまとめていきたいと思います。

逆に、クリエイターがビジネスを学ぶのも、非常に強みが広がりますね。

そのことをデザイナーがビジネススキルを高める方法【本気な人向け限定】でまとめていますので、よろしければご覧ください。

もくじ

デザイナーのクリエイティブが評価をされてこなかった

デザイナーさんのお給料って、そんなに高くないのです、実をいうと。

有名なデザイナーさんは別ですよ。

佐藤可士和さんとか、奥山清行さんなどは別格だとは思いますが。

ですが、それ以外のいわゆる一般的なデザイナーの取得する給与って、あまり高くはありません。

ビジネスサイドの人のデザインを見る目

その理由としては、これまでデザインやクリエイティブというものに対する適正な評価をビジネスサイドの人たちがきちんと評価できて来なかったというのが大きいです。

作ってもらったものの評価が適正にできない。

要は、出来上がったデザインをみて、目利きが出来ないんですよね。

でも、ビジネスサイドの人の考え方としては、「デザイナーとしての仕事を依頼しているわけですから、デザインさえ作ってくれれば良い」というのが、マインドセットとしてあるのでしょう。

デザインを評価する軸がない

デザイナーにデザインを発注しました。

ですが、出てきたデザインを判断する評価軸が発注する側にないのですから、何となく良さそうとか「好き・嫌い」で判断をしてしまっていることが結構多いです。

そんな中で、そのデザインに対しての金額が仮に「50万円です」と言われても、「何でそんなに金額が掛かるのか」「50万円以上の作業時間は掛かっていないはずだ」という会話になることも多いですね。

この「デザインを判断する評価軸が発注する側にない」というのが、デザイナーのお給料が下がってしまう大きな理由であると僕は考えています。

経営にもデザインの考え方が浸透してきている

ここ数年で、経営者がデザイナーと組んで新しいビジネスに乗り出すことが増えてきています。

また、CDOというような経営とデザインをみるポジションの新しい職種というのもできてきていたりもしますよね。

また、特にスタートアップ界隈では、経営とビジネスとデザインと技術を全て見ることが重要ですし、それらの成功例がたくさん出てきていることからも重要視されています。

この考え方の変遷は、少し面白いですよね。

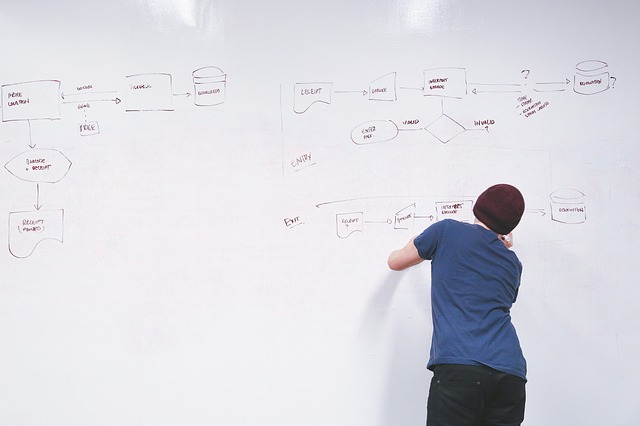

デザインや技術を人に任せない

デザインに関しても、技術に関しても、決して外部の人間に任せっきりにしないということが徐々に浸透してきているのではないでしょうか。

人に任せる分、お金でそこを解決していこうというのであれば、これからはそれは通用しないでしょう。

デザインという問題解決手法

デザインに関していうと、「誰が使うのか」という視点に置いてのデザインの重要性が非常に問われてきている時代に突入しました。

広くマーケットインできるプロダクトで会ったとしても、使うユーザーのニーズに答えてくれないプロダクトはこれまでも多かったです。

マニュアルが多く、ボタン一つにしても「何を意味しているか?」をユーザー自身が考えて使わなければいけないというのは、ユーザーファーストではありません。

この点を回避してきた製品、すなわちユーザーファーストな製品が市場に受け入れられてきてユーザーの定着を促しています。

この点を担保しているのがデザイナーのユーザー視点です。

デザイナーのユーザー視点そのものが、新しいサービスを発展させる時の問題解決手法に役立っています。

ビジネスサイドの人たちも、このことに気づき始めました。

ですので、「デザイン思考」という言葉も一時期トレンドワードになったのでしょう。

技術者の価格が高騰し続けている

一方で、同じクリエイターとしても、技術者の側は給与が高騰し続けています。

これって、なんでなんでしょうね。

以下は僕の仮説です。

- 技術はものづくりを得意と知る日本では高く評価され続けてきている文化がある

- 他の分野と比較しても専門的高等教育を受けないと理解できない分野である

- 技術の裏側は理解ができないため

このような背景があるため、技術者の給与というのは希少性も高く過去の背景もあるため高く設定されているのでしょう。

ですが、あまりにもこれをそのまま受け入れているビジネスサイドの人間が多いです。

つまり、自分たちでその技術を理解しなくてもその人たち任せというマインドがかなり浸透してしまっているのでしょう。

だからこそ、デザイナーと同じ理由で、そして逆の現象として技術者の価格が上がっているのだと考えています。

テクノロジーの進化の追尾と活用

もう一つがテクノロジーです。

最先端のテクノロジーを自分で理解をするというのはとても大変です。

ですが、他の企業が何故そのテクノロジーに多大な投資を行なっているのか。

このテクノロジーは何をもたらすことが出来るのかを知った上で、ビジネスへの活用を模索するのは今後の経営には必須となるでしょう。

ただし、やはり理解をするのには時間がかかります。

この「理解」を、どうしても他人任せになってしまう。

毛嫌いする人も多いからでしょう。

ただ、ここを避けてしまったら自分達にフィットするテクノロジーが何なのかを知らないままに競合や別の分野の事業に抜かれてしまうということが今後も多発することでしょう。

初めは時間がかかっても、興味の持てる分野から考察や調査を自分自身でしてみることが肝心です。

そうでなければ、

- 「これだったらこういう人と一緒にやらないといけないな」

- 「この技術に長けている企業や業界ってどこだろう」

などといった組織と人、あるいは組織と組織の活用のマネジメントができないからです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今後ビジネスを実行していく上で、デザインやテクノロジーに関しては「自分とは異なる領域だから、専門家に任せよう」というのは決して間違いではありません。

ただし、0から専門家に任せるのは間違いです。

最初の0〜2程度の部分までは自分でイメージを持つ、あるいは理解をしているところまでを持っていきながら外の人と協力しながらやっていくのが理想でしょう。

毛嫌いをしない。

・・・自分で書いていて、重たいキーワードですね、これ。

TechAcademy

TechAcademy

TECH::EXPERT

TECH::EXPERT

TechBoost

TechBoost