頭の回転を速くしたい人「抽象化思考ってあるけど、具体的にはどんなふうにしてトレーニングすればいいんだろう?何か良いやり方ってあるのかな?」

このような疑問にお答えしていきます。

この数年で、「抽象化思考のトレーニング」ってものすごく注目されるようになりましたよね。

ぼく自身も、抽象化と具体化の思考をトレーニングをしてきていますが、世の中的なニーズの高まりもすごく感じていますね。

この記事を読んいる人は、おそらく以下のようなニーズをお持ちではないでしょうか?

この記事の読者のニーズ

- 考える思考のスピードを速くしたい

- 考える思考の質を高めていきたい

- 本質的なモノの考え方・見かたができるようになりたい

おそらく、このようなニーズをお持ちだと思います。

それって、実は「ビジネスで成功したい」とか「ビジネスマンとして成長したい」というのが根源にはあるのではないでしょうか?

結論、その基本となる能力としては「頭の回転を速める」というのが解決の1つになります。

ですが、実際に、頭の回転が速い人とというのは、一体どのような思考の習慣をお持ちなのでしょうか?

その答えが、以下です。

頭の回転が速い人の思考の習慣

結論:「抽象化と具体化」の思考を行ったり来たりすること

そうなんです。

この「抽象化」と「具体化」を頭の中で考えながら、それを繰り返す思考をするというのが頭の回転の速い人の習慣になっているんですね。

このことを習慣として繰り返していくと、僕らの頭の回転量も増えるでしょう。

ここに書いてあることを実践することで、以下のことが身につきます。

抽象化・具体化思考トレーニングを実践することで身につくこと

- 論理的な思考(ロジカルシンキング)ができるようになる

- コンセプトやコピーなどのコンセプチュアルな思考ができるようになる

- クリエイティブなアイディアや発想ができるようになる

この記事では、「頭の回転を速める5つの「抽象化・具体化」思考トレーニング:おすすめ本14冊とその後に学ぶべきテーマを徹底解説」と題してご紹介してまいります。

頭の回転を速める「抽象化」と「具体化」のトレーニング方法とおすすめ書籍についてご紹介していきます。

後半には、抽象化・具体化思考のトレーニングと一緒に進めるべき学習テーマなどについても紹介していきます。

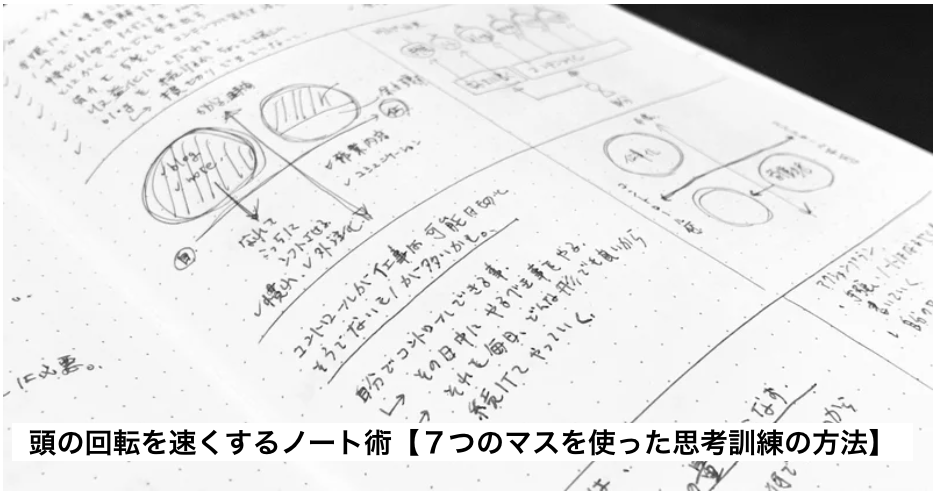

ちなみに、この記事でも紹介しているノウハウは、「頭の回転を速くするノート術【7つのマスを使った思考訓練の方法】」というnote記事でもかなり具体的に紹介しています。

3ヶ月くらいでかなり効果が出ますのでやらない手はないですが、有料ですので、本気で抽象化・具体化の思考を身に付けたい人だけ購入してください。

それでは、早速見ていきましょ~。

もくじ

- 抽象化と具体化とは

- 「抽象化・具体化思考」トレーニング方法①: ミクロとマクロを同時に見る

- 「抽象化・具体化思考」トレーニング方法② 好きな理由や嫌いな理由を書き出す

- 「抽象化・具体化思考」トレーニング方法③ 我見と離見と離見の見を極める

- 「抽象化・具体化思考」トレーニング方法④ 目的と時間を決めてから考える

- 「抽象化・具体化思考」トレーニング方法⑤ 専門性を高め続ける

- 抽象化・具体化トレーニングのシンプルな方法

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【基本編:7冊】

- 抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編①】:「具体⇔抽象」トレーニング 思考力が飛躍的にアップする29問

- 抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編②】:具体と抽象

- 抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編③】:メタ思考トレーニング 発想力が飛躍的にアップする34問

- 抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編④】:直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN

- 抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編⑤】:21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由

- 抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編⑥】:たのしいスケッチノート ー思考の視覚化のためのビジュアルノートテイキング入門

- 抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編⑦】:最強の思考法「抽象化する力」の講義

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編:7冊】

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編①】:メモの魔力

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編②】:超ノート術

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編③】:経営戦略の基本

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編④】:センスは知識からはじまる

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編⑤】:なるほどデザイン

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編⑤】:風姿花伝

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編⑥】:ゼロ秒思考

- 抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編⑦】:ハイ・コンセプト

- 抽象化・具体化思考を身につけるメリット

- 抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきこと

- まとめ

抽象化と具体化とは

ここからは、抽象化と具体化について解説をしていきます。

改めて「抽象化」と「具体化」を説明をするのって、逆に難しいですね。。。

まずは、「具体化」について。

具体化について言えば、一つのテーマに対してそれについて具体例をいくつかあげてみたりするということですね。

例えば、ニュースに対して気になったとして、「なぜそれが気になったのか?」を具体的な理由をメモやノートに書き出しています。

次に、「抽象化」について。

抽象化について言えば、僕は人との会話の時にメモをし、後でそのメモを見返した時に、「このテーマを一言でいうとなんて言えるか」を考えています。

こうして抽象化と具体化をいききしながら、頭の回転を速める思考トレーニングをするように心がけています。

「抽象化・具体化思考」トレーニング方法①: ミクロとマクロを同時に見る

それでは、以下では具体的に「抽象化」と「具体化」の思考トレーニングについて解説していきますね。

1つ目の「抽象化・具体化思考」のトレーニング方法は「ミクロとマクロを同時に見る」です。

ちょっと難しいと感じますかね?

「抽象化」と「具体化」の別の言い方をすると、以下の言い方が出来ます。

抽象化と具体化の別の言い方

- 抽象化 → マクロの視点

- 具体化 → ミクロの視点

たまに、テレビ番組のインタビューとかでコレと同じ事を言っている人がいますね。

最近気付いた人ですと、クリエイター集団・”ライゾマティクス”の代表をしていらっしゃる齋藤精一さんがその1人ですね。

また、もうお1人、サッカー選手の遠藤保仁さんもその人だったりします。

ぼくが見たものだと、Youtubeで彼らの考え方に触れている動画などでおっしゃってました。

齋藤精一さんのコメント

- 「ミクロとマクロのいききがはやい」人が一流と感じる

- 「ミクロとマクロの視点を同時に見れる人」が一流に思える

それと近いことをされてると気が付いたのが、サッカー選手の遠藤保仁さんでしたね。

遠藤保仁選手のコメント

- 鳥の目になってピッチにいながら上から俯瞰して見る

- いいサッカー選手は頭が疲れる選手

スポーツの世界でも、やはり一流プレーヤーになるにはそのような日頃の思考習慣が結果を支えているんですね。

全体感、大局観とも言うことが出来ますね。

意識をしてトレーニングし続けないと本当に難しい事だと思います。

ビジネスにおいても、このマクロとミクロの視点、俯瞰的な視点はとても大切ですよね。

ビジネスにおいての俯瞰的な視点を持つには、フレームワークと呼ばれているものを理解しておくと非常に便利です。

そのようなフレームワークを使いこなせるようになるのはとても大変ですが、理解しておくことで思考の具体化にも活かせます。

ミクロとマクロの視点を身に付けるには、経営全体像を学ぶ必要もあります。

それについては、この記事の後半で解説していきます。

「抽象化・具体化思考」トレーニング方法② 好きな理由や嫌いな理由を書き出す

2つ目の「抽象化・具体化思考」のトレーニング方法は「好きな理由や嫌いな理由を書き出す」です。

好きなことや嫌いなことの理由を書き出すというのも、抽象化と具体化のトレーニングには効果的です。

自分の指向性を発見することを訓練としている人も多いようですね。

これは、抽象的な事を具体化する例ですが、好きな理由や嫌いな理由を書き出す事をしている人がいます。

例えば、以下のようなことですね。

抽象的なことを具体化する例

- なんでアレをダサいと感じるのか?

- なぜアレをする事が嫌なのか。

- どうしてこれを好きだと思うのか?

このように、自分の琴線に触れる事や、その理由をハッキリさせておくと、自分の指向性が決まってくるようです。

これは、やってみると面白いと思います。

普段から、何が好きなのか、あるいは嫌いなのかをあまり意識していない人も多いです。

このようなことを探す習慣や、世の中にあるものをじっくりと鑑賞をするというのは、視野が広くなる事にも繋がります。

僕も、今までこのような習慣が無かったのですが、意識してやってみたら、かなり脳が疲れることに気づきました・・・w

でも慣れてくると、色んなことに転用できるようになりますね。

ポイントは、「言語化」をするという事です。

何かを見たり感じたりした時に、それを言葉にしてみるということが思考の「抽象化」と「具体化」に結びつきます。

言語化をするためには、日頃からそのようなトレーニングを積んでおくことも大切です。

また、たくさんの表現されているものを知識としてインプットしておくことも大切ですね。

このようなことをトレーニングとして繰り返していくことで、抽象化と具体化の思考の幅はどんどん広がっていきます。

「抽象化・具体化思考」トレーニング方法③ 我見と離見と離見の見を極める

3つ目の「抽象化・具体化思考」のトレーニング方法は「我見と離見と離見の見」です。

我見と離見と離見の見(がけんとりけんとりけんのけん)。

ジャパネットたかたの高田さんがよく仰ってる事のようです。

元々は能楽の世界で言われている言葉のようです。

我見と離見と離見の見

- 我見とは、自分視点での物の見方

- 離見とは、お客さん視点での物の見方

- 離見の見とは、自分とお客さんを俯瞰して見る物の見方

世阿弥が提唱している訓練として、この最後の「離見の見」を意識して出来るようになると、良い能を舞うことができると言っているようです。

ビジネスに例えると、こうですかね。

- 我見:「こう伝えればきっと分かりやすいだろう」

- 離見:「なんでこの人は僕のいうことが理解できないんだろう?きっと知識が足りないんだな」

- 離見の見:「この2人の会議の状況にタイトルをつけるとしたら何だろう?」

このように、相手目線で考えるのは「離見」、俯瞰して見るのが「離見の見」です。

ミーティングなどのメモや議事録でも、会議の議題や話題にタイトルをつけるということもできます。

抽象化のトレーニングとしても身近なことで続けてもらえたらと思います。

「抽象化・具体化思考」トレーニング方法④ 目的と時間を決めてから考える

4つ目の「抽象化・具体化思考」のトレーニング方法は「目的と時間を決めてから考える」です。

抽象化と具体化の話から少しずれますが、大切なことなので記載しますね。

(僕が一番苦手なところなので、自分への戒めも含めて・・・w)

あれ?何を目的にして考えてるんだっけ?

こういうことって、良くありません?

これは、抽象的な問いから発生して行って、具体的な問いへと落とし込んでいくプロセスだと思います。

このプロセスを回していく事で、ビジネスやデザインなどの場面でも有効になってきますね。

ですので、考える目的やテーマからしっかりと思考をすることも大切です。

そして、そのテーマに沿って早く考える。

例えば時間に制限を設けるなどです。

よし、○○分までに一旦書き出そう

これは、頭の回転を早めるために無理やり考えるためにも必要だと思ってます。

何事も時間を決めて取り組むという事をあまり意識していなかったので、訓練の場で時間を決めて取り掛かれば、必要な時にスムーズに物事を進めることができると考えてます。

頭の回転速度を上げるのも、練習を重ねればできるようになってきます。

このような抽象化・具体化のトレーニングになっております。

「抽象化・具体化思考」トレーニング方法⑤ 専門性を高め続ける

5つ目の「抽象化・具体化思考」のトレーニング方法は「専門性を高め続ける」です。

ここでも専門性について出てくるのではないでしょうか。

専門性は、ある一定以上の知識や経験をそのこと1つに費やしたから身につくものです。

ですので、それについて深く考えたり経験をしてきた時間や量がものすごく多いですよね。

その時の経験や知識を、抽象化によって、あるいは、具体化をして「置き換える」にとても有効です。

「この人が言っていることは、自分の得意分野でいうとこうだな!」など。

専門性を高め続けることが、ゆくゆくは具体化と抽象化への「転用」として活かせる事に繋がります。

そして、活かせる領域を広げていくためにも、専門性を高め続けるという行為が必要になってくるかと考えています。

ちなみに、人生100年時代になってからは、この「専門性」を複数持つことも重要視されてきていますね。

この話についても、また別の機会にキャリア論をご紹介していきますね。

抽象化・具体化トレーニングのシンプルな方法

ここでは、抽象化トレーニングのシンプルな方法についてご紹介していきます。

ここで紹介する抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニング方法は以下です。

抽象化・具体化思考のシンプルなトレーニング方法

- ノートを書く

- 図解を習慣にする

- ショートストーリーを書く

- 1日にタイトルをつける

- 要するに(so what)と考える

これらのことが、わりとシンプルにできるトレーニング方法ですね。

でも、かなりガチにやった方がいいとも思います。

以下で1つずつご紹介していきますね。

抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニング方法①:ノートを書く

1つ目の抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニングは「ノートを書く」です。

もう、超シンプルです。

ノートでもメモでもぶっちゃけどちらでも大丈夫ですが、思考をしっかりと把握してアウトプットに結び付けるのでしたら、個人的にはノートをお勧めします。

ノートでまずは”紙に書いて”→”目で確認して”→”思考を巡らせて”→”気づきを得て”→”考えをまとめる”というのを習慣化するのがとても大切ですね。

これを長く継続していくと、自然と思考が「抽象化」することができたり「具体化」することも容易になっていきます。

まずは思いついたことを何でも書く。

この姿勢が身に付くまで、毎日ノートを書くようにトレーニングしてみてもよいですよ。

ちょっと余談ですけど、抽象化や具体化の思考トレーニングを始める上では、ノートをたくさん活用すると良いですね。

ノート術については、以下の記事でノウハウやおすすめ本をまとめています。

ノート術の関連記事

note記事

抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニング方法②:図解を習慣にする

2つ目の抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニングは「図解を習慣にする」です。

ノートを書くところとも関連しますが、「図解」は1つの抽象化です。

ノートを書きながら、なるべく図解化するようにトレー二ングしていくのがおすすめです。

図解もいくつかパターンがあります。

- 三角形

- ベン図

- フローチャート

- 二軸

- ツリー構造

- 交換の図

- ピラミッド図

などなど。

このような図を使いながらノートを書くと、資料化するときにも使えたりしますよ。

抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニング方法③:ショートストーリーを書く

3つ目の抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニングは「ショートストーリーを書く」です。

これは、後ほどご紹介する「ハイ・コンセプト」という書籍でも紹介されている抽象化思考のトレーニング方法ですね。

1日の出来事などを小さなストーリーでまとめて記録していくようなやり方です。

ぼくもめちゃくちゃハマったやり方ですが、一気にビジョンが広がったり、コンセプチュアルな思考能力が高まったトレーニング方法でした。

これをやり始めたころくらいから、キャッチーなコンセプトを思いついたり、企画書・提案書に対して意味的価値が付いてきたような気がしますね。

抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニング方法④:1日にタイトルをつける

4つ目の抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニングは「1日にタイトルをつける」です。

その日1日にタイトルをつけてその日を追えるようにするのも、1つのトレーニング方法です。

これは、⑤の「要するに」とも似た取り組みではありますね。

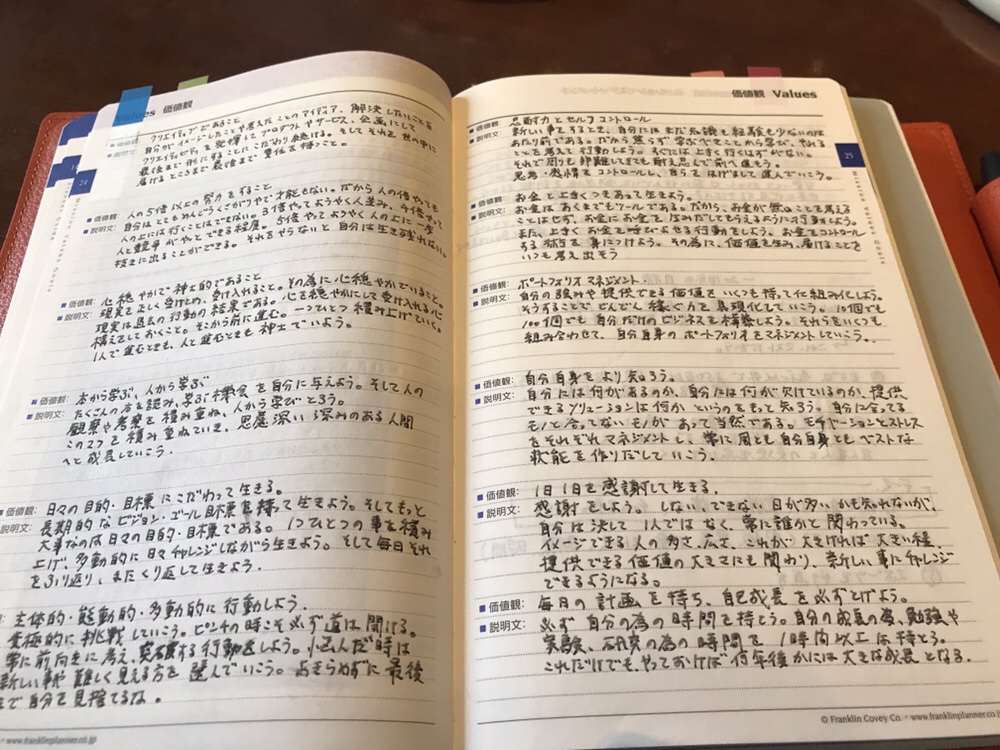

1日のタイトルはぼくは手帳につけて管理をしたりしています。

ぼくの手帳に関しては「夢や目標を実現する手帳術:ビジョンと今をつなぐ目標設定と実行管理の詳細ノウハウ」という記事で詳細ノウハウをまとめていますので、ぜひ取り組んでみてください。

目標管理の手法としてお役に立つノウハウが詰まっています。

抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニング方法⑤:要するに(So What)と考える

5つ目の抽象化・具体化思考のシンプル・トレーニングは「要するに(so what)と考える」です。

抽象化思考で有名な方法としては、このSo Whatの思考も十分に通用する方法だったりしますね。

ここまでご紹介してきている方法はどれもすべて、思考力を高めたり、他の人に説明をする際のコミュニケーションスキルとしても役に立ちます。

思考力に自信のない人は、ぜひ取り組んでみてください。

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【基本編:7冊】

ここからは、抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本の”基本編”としてご紹介していきます。

抽象化・具体化思考については近年とても注目をされてきており、その重要性というのはビジネスシーンにおいてもよく使われるキーワードになりましたね。

こちらでは、抽象化・具体化思考が身につくおすすめ本をご紹介していきます。

抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編①】:「具体⇔抽象」トレーニング 思考力が飛躍的にアップする29問

「具体と抽象の往復」について、この本ではその重要性とトレーニング問題を紹介してくれているおすすめ本です。

斬新な発想をできるようになる、無用な軋轢やコミュニケーションギャップの解消にも役立つ本ですね。

「抽象化と具体化の基本動作」から「仕事・日常生活における実践・応用の仕方」まで解説されています。

こちらの書籍もAudibleに加入している人は無料で聴けます。

オーディオブックで「ながら勉強」をしたい人は、ぜひAudibleも登録してみてください。

抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編②】:具体と抽象

こちらの本もまたわかりやすく教えてくれているおすすめ本です。

例えば、永遠にかみ合わない議論やヘイトスピーチ、ネットでの炎上などを事例に取り上げられています。

具体的言説と抽象的言説のズレを四コマ漫画とシンプル図解で表現されている、入門者向けの本ですね。

抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編③】:メタ思考トレーニング 発想力が飛躍的にアップする34問

メタ思考は、「物事を一つ上の視点から考える」ことと本書では紹介さてていますが、まさに抽象化思考を助けてくれるトレーニングの本としておすすめです。

メタ思考を実践するために「Why型思考」「アナロジー思考」が紹介されています。

抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編④】:直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN

こちらも2019年にとても注目されたおすすめ本です。

「それはただの妄想だ。まず根拠を示せ!」という、この論理的なコミュニケーションがいま、そんな常識が通用しなくなりつつあると言われています。

「途方もない妄想」からスタートして、ヒト・モノ・カネを動かすという壮大なテーマにチャレンジした「停滞感」を打ち破る、思考の新技法が紹介されています。

こちらもぜひ参考にしてみてください。

抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編⑤】:21世紀のビジネスにデザイン思考が必要な理由

こちらは、デザイン思考について、僕が読んだ中で一番わかりやすかった本ですね。

この本に書かれている事を少しずつ真似亭kと、抽象化・具体化の両方を実施する事になりますね。

クリエイティブや情報を扱う業種の人は一度読んでみて頂きたいおすすめ本です。

抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編⑥】:たのしいスケッチノート ー思考の視覚化のためのビジュアルノートテイキング入門

こちらは、「図で考える シンプルになる」の著者である桜田潤さんの出されている本ですね。

一人で思考を深める時や情報発信など、テキストとイラストでノートテイキングするための手立てを教えてくれます。

インプットとアウトプットの質を高めたいビジネスパーソンにおすすめの一冊です。

抽象化・具体化トレーニングのおすすめ本【基本編⑦】:最強の思考法「抽象化する力」の講義

こちらは、本質をつかみにいく為の思考法として、論理的な側面から詳しく解説がされている本です。

今回のテーマにもズバリな本でもあると思います。

この本はマニュアル本ではないので、理論的なことを知るには、とても便利な本ですね。

この本を基に、ご自身なりのトレーニング方法を編み出してみるのも良いと思います。

もし、オリジナルのトレーニング方法を作った方がいらっしゃったら、ぜひ教えてください!

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編:7冊】

ここからは、抽象化・具体化思考のトレーニングとして役立つおすすめ本の”応用編”をご紹介していきます。

ここで紹介するおすすめ本は、先述の抽象化・具体化トレーニングの5つに関連するおすすめの書籍ばかりです。

また、ビジネスのキホンやミクロとマクロの経営のキホンが分かるような書籍もふくめておりますので、結構いろんなジャンルがありますよ。

ぜひチェックしてみてください。

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編①】:メモの魔力

最近ですと、ShowRoomの前田裕二さんが、「メモの魔力」という本を書かれて大ヒットしていますよね。

前田さん自身がかなりノートを使って日頃から思考のトレーニングをされていたりします。

また、キーワードとして抽象化・具体化ということもメモを取る際にかなり意識して取り組まれていますね。

思考の訓練としてはかなり参考になる本ですので、ぜひ読まれてみては如何でしょうか。

(2019/2/4:追記)

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編②】:超ノート術

また、佐藤ねじさんというデザイナーさんが書かれた本に「超ノート術」というのがあります。

- メモやノートを書くのが好きな方、

- キャッチコピーやデザインなどのクリエイティブな仕事をしてる方、

- よくメモをする方

は、この本を読むと今以上にノートを書くことが楽しくなると思います。

思考をまとめる、抽象化するという事においても、参考になると思います。

スポンサーリンク

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編③】:経営戦略の基本

僕も、「経営戦略の基本」という本を読んで、基本的なビジネスの全体感のイメージを持ちやすくなりました。

ざっくりとビジネスの全体像を俯瞰してイメージできるようになりたい方には、オススメの書籍です。

図も多く、わかりやすい言葉で丁寧にまとまっています。

すごく読みやすいですよ。

ビジネスの基礎や戦略についてのおすすめ本は以下の記事でも紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

ちなみに、ビジネスの戦略的な思考が身に付くおすすめ本は「戦略思考を鍛えるおすすめの本10選【トレーニング前に読むと良い】」でも紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編④】:センスは知識からはじまる

抽象的なことを「言語化する」ということは、やはりこれもトレーニングが必要です。

その事について非常にわかりやすくまとめてある本もあるので、オススメの一冊が、「センスは知識からはじまる」という本です。

こちらの本は、センスについての誤解から解いていくような内容です。

センスって、とても感覚的な印象を持っているかも知れません。

ですが、実は対象となることに対して僕らが知らな買ったり、言語化ができていないということがたくさんあるということを伝えてくれています。

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編⑤】:なるほどデザイン

あと、少し難易度が上がりますが、好きなデザインと嫌いなデザインの理由を書き出すということも、抽象化と具体化のトレーニングの効果的な方法です。

近年では、表現としてのデザインや設計としてのデザインはビジネスにおいてもとても重要視され始めています。

街の広告や電車の広告などを見て、気になるモノがあればメモに書き出していくといったトレーニングも良いです。

デザインを見る、鑑賞する能力も高まるでしょう。

デザインについて、非常にわかりやすいと思った本が「なるほどデザイン」という本です。

この本はデザインについてまったくウトイ人でもわかりやすく紹介してしてくれているので、オススメですよ♪

ちなみに、デザイン思考が学べるおすすめの本を「デザイン思考が理解できるおすすめ本10選【本質は手を動かし試行錯誤から始まるビジネスへの利益と社会実装】」でもご紹介しているので、ぜひこちらもチェックしてみてください。

スポンサーリンク

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編⑤】:風姿花伝

これは、「抽象化・具体化思考」トレーニング方法③で紹介した我見と離見と離見の見が登場する書籍です。

ちなみに、「我見と離見と離見の見」について書かれている「風姿花伝」という世阿弥が書いた本があります。

能について書かれている本ではありますが、「一流になる為の、何かを極める極意」について昔の人が説いている良書です。

何かの分野を極めたいと思う方や興味を持たれた方は、ぜひ読んでみて下さい。

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編⑥】:ゼロ秒思考

ちなみに、僕の好きな本で、「ゼロ秒思考」という本があります。

この本は、とても単純な練習を積み重ねていけば、早く広く深く考えられるようになるというのを伝えている思考の指南書のような本です。

やることは、1つのテーマに対して、1分で思いついたことをひたすら書き出すということだけ。

それをどんどんと20分〜30分ほど毎日続けるというトレーニングです。

頭の回転速度を高めたり、具体化のトレーニングにはかなり有効です。

興味のある方は、一読されてみると良いと思います。

こちら以外にも、思考力を高めるおすすめの本を以下でご紹介していますので、よければ参考にしてみて下さい。

思考力を高める本を紹介している記事として「思考力が高まるおすすめの本20選【結論は半年以上考え続けること】」でも紹介しているので、こちらもぜひ読んでみてください。

抽象化・具体化思考のトレーニングに役立つおすすめ本【応用編⑦】:ハイ・コンセプト

抽象化の思考法を学ぶにはとても参考になる良書です。

僕が好きなのは、「ショートストーリー」を作るところですね。

昔は日記がわりに、その日の出来事をショートストーリーにしてまとめるというトレーニングをやっていました。

比較的読みやすいので、ぜひ参考にして頂ければと思います。

スポンサーリンク

抽象化・具体化思考を身につけるメリット

ここでは、抽象化・具体化思考を身に付けることのメリットについてもごしょうかいしてまいります。

考えられる抽象化・具体化の思考を身に付けるメリットは以下です。

抽象化・具体化思考を身に付けるメリット

- 物事の本質をつかむことができる

- 物事をメタ認知(全体像をつかむ)することができる

- 世界観(コンセプト)を描くことができる

- 物事の本質にたどり着くスピードが速くなる

- 新しい価値を世の中に提供するアイディアが浮かぶ

このような5つのメリットがありますよ。

以下で1つずつ簡単にご紹介してまいります。

抽象化・具体化思考のメリット①:物事の本質をつかむことができる

抽象化・具体化思考の1つ目のメリットは「物事の本質をつかむことができる」です。

抽象化・具体化思考のトレーニングを続けていると、物事の本質をつかむことができますね。

これは、余計な情報を除去している事につながっているわけです。

その為に、一番重要である要素となる「本質」を見抜く力が鍛えられるわけですね。

抽象化・具体化思考のメリット②:物事をメタ認知(全体像をつかむ)することができる

抽象化・具体化思考の2つ目のメリットは「物事をメタ認知(全体像をつかむ)することができる」です。

メタ認知というのは、上からのカメラで俯瞰して物事を見渡すことができる、というのをイメージしてもらえたらよいと思います。

抽象化・具体化の行き来の思考がトレーンングされることで、瞬時に全体を見渡せるよになりますね。

この全体を把握する力は、ビジネスにおいても非常に強力な力になっていきます。

例えば、メタ認知ができるようになることで、以下のようなことも見えてくるようになります。

メタ認知ができたときの例

- マーケットはどう動くのか

- 競合他社はどう仕掛けてくるのか

- 従業員はどんな集合知の中にいるのか

このような形でメタ認知できるようになります。

逆に言うと、日ごろから上記のような疑問を持ちながら業務に当たっていくのがあるべき姿かもしれませんね。

抽象化・具体化思考のメリット③:世界観(コンセプト)を描くことができる

抽象化・具体化思考のメリットの3つ目は、世界観やコンセプトを描くことができるようになるっていう事ですね。

起業家や事業化にとって、この世界観を描くというのは非常に重要です。

ビジネスにおいても非常に重要になります。商品やサービスの世界観やコンセプトが明らかでなければ、アピールポイントがぼやけることになります。

これは、シンプルなトレーニングのところでもご紹介した「1日に名前を付ける」とか「So Whatで要約する」などを繰り返していくと、キャッチーなコンセプトも考えられるようになってきます。

この精度をたかめていくことで、影響力をもったり、人を動かすことにつながっていきます。

抽象化・具体化思考のメリット④:物事の本質に辿り着くスピードが速くなる

抽象化・具体化思考のメリットの4つ目は「物事の本質に辿り着くスピードが速くなる」です。

抽象化と具体化を行き来しながら思考をするので、意思決定をするスピードと必然的にあがっていきます。

また、難しい問題であったとしても、明快に決めることも容易になってきます。

これもまた、組織として非常に有力なメリットになっていきますよね。

(問題発見のスピードも爆上がりします)

抽象化・具体化思考のメリット⑤:新しい価値を世の中に提供するアイディアが浮かぶ

抽象化・具体化思考のメリットの5つ目は「新しい価値を世の中に提供するアイディアが浮かぶ」というものですね。

社会課題や社会のニーズをつかむことができるようになってきます。

また、その社会課題を解決するような解決策というのも考案できるようになっていきます。

この積み重ねが大きな社会の課題を解決して、世の中に新しい価値をもたらすアイディアになって降ってくるようになるんですよね。

こういった思考が連発できるようになるまで、抽象化・具体化思考はどんどんトレーニングを重ねて鍛えいていきましょう。

それらを着実に実行したり、自分のビジネスにするなどすれば、かなり大きな影響を与えることができるようになりますから。

スポンサーリンク

抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきこと

ここからは、抽象化・具体化思考のトレーニングと同時にやっておくべき、学びのテーマについてご紹介していきます。

この記事を読まれている人(あなた)の、根源的なニーズを思い出してみてください。

冒頭で以下のように解説させていただきました。

「ビジネスで成功したい」とか「ビジネスマンとして成長したい」というのが根源にはあるのではないでしょうか?

そうです。

本質的にはビジネスでうまくいきたいと思っている最中、抽象化・具体化の思考にも行きついてトレーニングをしてみたいと思われているはずです。

ただし、抽象化・具体化の思考をさらに飛躍的に向上させるためには、以下のテーマで学習をしておくことが非常に相乗効果がつくれてよいですね。

おすすめの学習テーマは以下です。

抽象化・具体化思考のトレーニングと同時に学ぶべきテーマ

- ビジネス知識を身に付ける

- コミュニケーションスキルを訓練する

- マーケティングスキルを習得する(特にデジタル)

- ひたすらインプットの量を増やす

- ビジネスを実際に立ち上げる

これらのどれか2つ以上は実践しておくとよいですね。

ぼくの場合は、③と⑤で実益にもつながるビジネスを立ち上げて実際に回していきました。

以下で1つずつご紹介してまいります。

抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきこと①:ビジネス知識を身につける

1つ目の抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきことは「ビジネス知識を身につける」です。

ここを見落としてしまっている若いビジネスマンの人はかなり多いんですけどね。

思考力に頼りすぎで、ビジネスの基本知識を身に付けることを怠っている人も多いんですよね。

ただ、根本として基本となるビジネスの知識をインプットしておくだけでも、この抽象化・具体化のトレーニングに相乗効果をもたらすことができます。

ちなみに、おすすめのビジネス知識の身に付ける方法は以下で学ぶのが一番いいと思っています。

ビジネス知識の身に付けるおすすめサービス

ぼく自身はMBAなどのビジネススクールではなく、中小企業診断士の資格勉強で経済から企業法務のことまで勉強してきました。

実際に活用できる実務よりの知識も非常に多いので、MBAなどよりはおすすめですね。

抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきこと②:コミュニケーションスキルを訓練する

2つ目の抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきことは「コミュニケーションスキルを訓練する」です。

コミュニケーションは永遠のテーマかもしれません。

でもいくら思考力を高めたところで、人を動かすような動機付けができなかったり、人を魅了していくコミュニケーションスキルがないというだけで、残念な結果になってしまうことも多いですよね?

最近ですと、コミュニケーションスキルを高めるサービスも増えてきました。

おすすめのコミュニケーションスキルを高めるサービスは以下ですね。

コミュニケーションスキルを鍛えるおすすめサービス

最近はぼくも使っている”日本初のビジネスコミュニケーションスクール”の「コミュトレ」でコミュニケーションのトレーニングをする人も増えてきていますね。

抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきこと③:マーケティングスキルを身につける

3つ目の抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきことは「マーケティングスキルを身につける」です。

ビジネスのキホンのキはマーケティングです。

集客や市場における差別化や優位性がデザインできないでいくら思考を鍛えても、会社として、ビジネスとしては戦ってはいけません。

これもおろそかにする人も多いんですが(あるいは、分かった気になって勉強したりする人がほとんどいないのが事実です。)、必ず一度はスクールなどに通ってマーケティングは勉強してください。

とくに、これからはデジタルマーケティングは当たり前に使えないと、個人の時代としても取り残されて行ってしまいます。

ぼくも勉強してきましたが、おすすめのマーケティングのスクールは以下です。

おすすめのマーケティングの講座

個人的にはTech Academyさんにお世話になっていましたが、最近だとデジプロもサービスの幅が広くて人気ですよ。

抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきこと④:知識のインプットの量を増やす

4つ目の抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきことは「知識のインプットの量を増やす」です。

必ず書籍でインプットしてください。

専門書をしっかり読んでください。

最近だとYouTubeで知識をインプットする人も多いですが、思考訓練としてやるのであれば読書がいちばんおすすめですね。

(コツは、ちょっと難しめの本をしっかり読みこむ方法+メモやノートを書く方法がもっとも抽象化と具体化の思考トレーニングには効果があります。)

Kindle Unlimitedなど、月額の利用料を支払えば数々の名著が読めるサービスが多いですね。

Kindle Unlimitedの場合、月額980円(税込)で、和書12万冊以上、また、洋書も120万冊以上のKindle電子書籍が読み放題になります。

ビジネス本から漫画、雑誌など、多岐に渡るジャンルの書籍が読めるようになります。

多読をしたり、気になっていた本などがどんどんKindle Unlimitedで読めるようにもなりますので、ぜひこちらも登録しておくことをおすすめします。

抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきこと⑤ビジネスを実際に立ち上げてみる

5つ目の抽象化・具体化思考トレーニングと同時に学ぶべきことは「ビジネスを実際に立ち上げてみる」です。

自ら起業してサービスを提供するのが一番の学びであり、リスクも背負っているので、思考力はかなり上がります。

例えば、新しい価値やアイディアを思いついたら、それをビジネスモデルとして構築しましょう。

Webマーケティングなどの勉強をしてスキルを着実に身につけて、かつ経営知識をしっかり備えていれば、自分で起業して自分の考えたサービスを提供したくなりますよね。

ぼく自身も法人を持ってサービスを提供しながら働いていますし、独自でサービスを持つことはかなり面白い生き方ができますよね。

起業に関しては以下の学校でしたら、自分のサービスの相談をしながら起業のための必要なビジネス知識と観点を教えてくれます。

おすすめのビジネス講座

個人的には最もおすすめですので、ぜひチェックして活用してみてください。

スポンサーリンク

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は、具体化と抽象化というテーマで、様々な観点で表現をしてみました。

これらを日々トレーニングを積み重ねていくことで、以下のことができるようになりますね。

抽象化・具体化思考トレーニングを実践することで身につくこと

- 論理的な思考(ロジカルシンキング)ができるようになる

- コンセプトやコピーなどのコンセプチュアルな思考ができるようになる

- クリエイティブなアイディアや発想ができるようになる

まずは、取り組みやすいところから、始めてみることをおすすめします。

これら全てをしなければならないと言うことはありません。

続けられそうなこと、すでにやっている事にプラスαできそうなことから、取り組んで頂ければ良いです。

日頃からの思考のトレーニングを始める際、参考になればと思います。

思考力を鍛えるトレーニング方法に関しては、「頭の回転を速くするノート術【7つのマスを使った思考訓練の方法】」でも具体的に解説しているので、ぜひこちらも参考にして取り組んでもらえたらうれしいです。

今回は、「頭の回転を速める5つの「抽象化・具体化」思考トレーニング:おすすめ本14冊とその後に学ぶべきテーマを徹底解説」と題してご紹介してまいりました。

それでは、今回はこの辺で。

この記事でご紹介したおすすめ本紹介記事

TechAcademy

TechAcademy

TECH::EXPERT

TECH::EXPERT

TechBoost

TechBoost