こんにちは。

もうすぐ新生活を迎える時期ですけど、そろそろ文房具屋さんに手帳がまたズラーっと並ぶんじゃないでしょうか。

手帳って、色んなパターンがありますよね。

よくあるアナログ手帳のパターン

- 1月始まり

- 4月始まり

- 7月始まり

- 10月始まり

確かに、昔と比べると会社の期の始まりなども各社それぞれになったので、その人のスタイルに合わせてスタートする手帳があっていいとは思いますが。

でも、7月始まりとか、使う人っているのかな…と少し疑ってしまいます。

売り上げ的にはどうなんでしょうね。

ちなみに僕は、基本的に1月始まりを好んで使っています。

やっぱり一年の計は元旦にありですからね。

今回は、改めて計画と目標をテーマに、手帳を使った自己成長に向けた日々のコントロールついてまとめておきたいと思います。

僕の使っているフランクリンプランナーの紹介もこちらでしていますので、よければご覧下さい。

もくじ

手帳を使ってアナログ管理

僕は、デジタルツールを使うよりもアナログな手帳を使ってスケジュールの管理をしています。

アナログ手帳の方が、「書く」という作業をするので、自然と思考が活発化するんですよね。

そして、思いついたことを自由に書き込めるというメリットもあります。

僕は、書くということにかなり意識をして向き合っています。

手帳だけに限らず、ノートを使って書くことにも時間を割いてやっています。

なぜなら、思考の訓練にもなるからですね。

もともとは、考えることに苦手意識を持っていたのですが、書くという事を取り入れてからは、考え事をするときに手帳やノートは欠かせなくなりました。

僕の思考訓練方法についてはこちらもご覧ください。

デジタル手帳のメリット

デジタルのスケジュール管理をする人もいますよね。

例えば、アプリのカレンダーやGoogleカレンダーなど。

こちらもいいところはたくさんあります。

例えば、以下のような点。

デジタル手帳のメリット

- 誰かと予定を共有

- その日の予定の確認

- スマホやパソコンが連携

- アラートなどの通知

こういう点がやっぱりメリットとして大きいですよね。

なので、経営者の方々にとってはデジタルツールでのスケジュール管理の方が便利かもしれません。

自分で自分の予定を管理せず、誰かにスケジュールを任せている人などは、明らかにデジタルツールを使った方が便利ですよね。

アナログ手帳のメリット

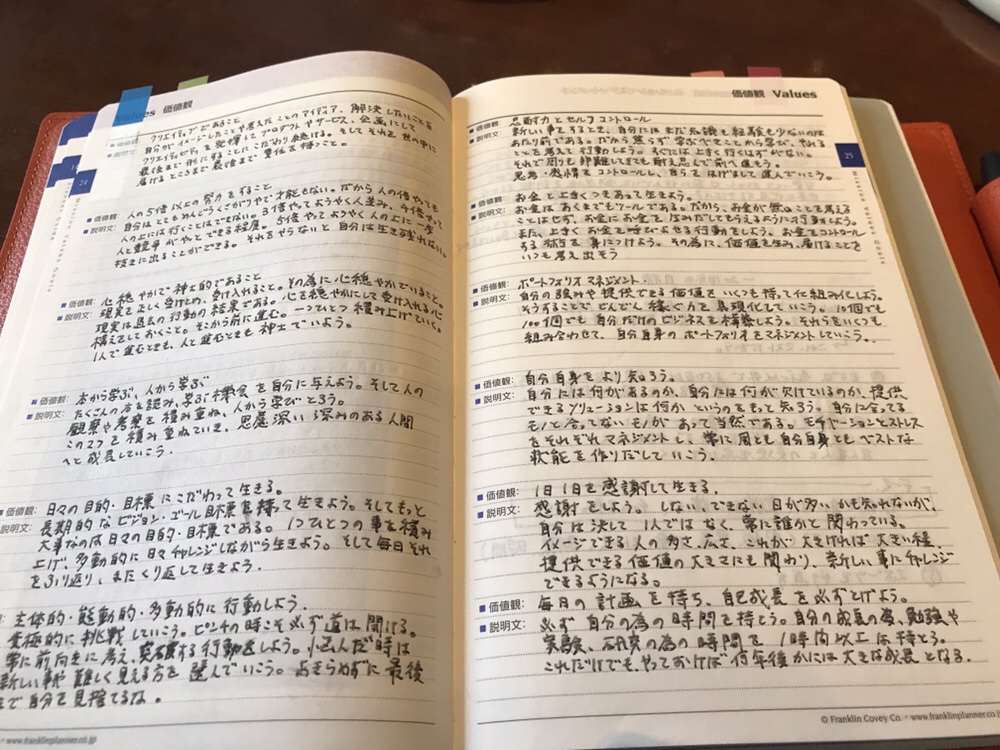

僕は、フランクリンプランナーオーガナイザーという手帳を使っています。

フランクリンプランナーについては、こちらです↓ ![]()

フランクリンプランナーに限らずですけど、アナログ手帳を使うメリットとしては、以下です。

アナログ手帳を使うメリット

- 自由に書き込める拡張性

- すぐに使える

- すぐに開ける

- メモとしてすぐに活用できる

こういうのがやっぱり大きいですね。

もしかしたら、デジタルとアナログの併用をしている人もいるのではないでしょうか。

僕も会社で使っているのはデジタルなスケジュール管理ツールですが、同じ予定を手帳にも書き留めています。

プライベートな予定や、その日1日のスケジュールを考えるときは、アナログ手帳を使って30分単位でスケジュールを組んでいます。

この1日のスケジュールを考えるときに、セットで自分の目標や、自己成長のためのタスクなどを組み込んだりしていますね。

アナログ手帳で月間と週間の目標設定を行う

ここからは少し僕の手帳の使い方についてご紹介していきます。

僕は、月間の目標と週間の目標を必ず立るようにしています。

そんなに緻密に計画を立てるわけでもないですけど。

ただ、やりたいことや、やるべきことのリストをまとめておくくらいは、最低限しておきます。

そして、月の途中や週の途中で目標を見直したり追加したりして修正を図ってます。

後ほど書きますが、なかなか「これらの事をちゃんとこなしたか」という、「振り返り」をするということをサボってしまいますね。

本当はこの「振り返り」の作業を緻密にやると、過去から振り返った時に何を達成してきているか見えることが出来ますよね。

成長実感をもって、自分の現在地点を確認するという点では、月、週の振り返りをもっと緻密に出来るように工夫するようにしています。

目標と進捗の可視化をする

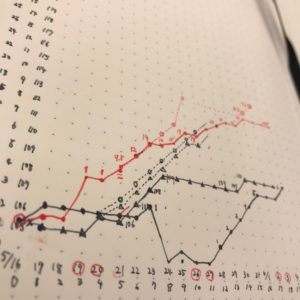

これは、僕のやり方にはなりますが、月の目標などに関しては、達成したい事を積み上げ式の折れ線グラフにして日々の達成度を可視化しています。

ポイントは、「積み上げられる目標」にすることを意識して設定しています。

こうすることで、自分がどれだけ目標に対して進んでいるのかをチェック出来ますし、早く進みたいというモチベーションもわいてきます。

僕の場合は、積み上げのグラフを作って、日々の目標に対してどれくらい進んだかを可視化しています。

やっていると、結構楽しいものですよ。

それに、「日々の積み重ねでしか、前進はしないんだな」ということもリアリティを持って感じ取ることができます。

このやり方はとても効果があると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。

自己成長の目標管理を自己コントロールするのが難しい

それでも、目標や、やろうとしていることをする為に自分をコントロールするのって、とても難しいですよね。

僕も偉そうに書いてますけど、計画や目標、そしてモチベーションや感情をコントロールする事って、なかなか出来ないです。

そんな風に感じたり思ったりしたときは、

「このコントロールがマスター出来れば、もっと物事をよりよく進められるのだろうな〜」

と、手帳にメモしておきます。

そういう事をアウトプットするツールとしても、アナログな手帳は使いやすいですね。

そして、そのメモを見ながら、1日の終わり、あるいは前日の振り返りをしたりします。

僕のやり方は、このようなコントロールを少しでもできるように、手帳に振り返りスペースを毎日設けて書いています。

振り返りをする4行日記

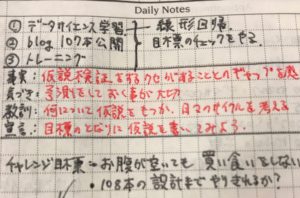

僕は毎日手帳に、その日の目標を3つ書くようにしています。

そして、その日中か翌日の朝の時間を使って、振り返りをしています。

各項目は、以下の通りです。

アナログ手帳に書き込む振り返りの項目(4行日記)

- 事実

- 気づき

- 教訓

- 宣言

いわゆる、4行日記というやつです。

これは便利ですよ。

事実を書いている最中に、不思議と気づきが誘発され、同時に教訓も見えてくるようになります。

あとは、今後どうするかを宣言するだけです。

このような事を毎日続けていれば、思考のトレーニングにもなります。

そして、そのような気づきの多い毎日が送れていると、やらない日々よりも濃密な日々を送れるようになるのではないでしょうか。

考えていることを抽象化する訓練

このように、事実に基づいたことをベースに、どんどんとそこから得られることを思考していく訓練にもなります。

僕は、「抽象化訓練」と言っていて、そのことについて詳しくはこちらでも書かせて頂きました。

また、このように抽象化と具体化を行き来できるような思考のフレームワークを持っておくことで、考えていることがより整理されていくようになります。

別のノートに書くのでも良いですし、手帳にメモとして書き込んでもいいと思いますが、思いついた時にすぐにメモできるような環境・準備はしておくと良いと思います。

感謝をしよう

結構サボり気味ですけど、感謝の日記を書くようにもスペースを設けてます。

ほんと、性格の問題かも知れませんが、最近感謝をするという習慣が薄れてきています。

逆に、人に対して色々とイライラしてることが多いですね。

こういう事をちゃんとチャンスに変えるという意味でも、感謝をするという時間を設けて書き留めてみると、気持ちが少しだけ前に向かいます。

時々、自分の修行が足らないということに気づいてしまって、余計に落ち込むことも無きにしも非ずですけど。

あとは、感謝って、思考のトレーニングにもなると思ってます。

それは、先にもご説明した抽象化と具体化にもなるという意味です。

つまり、出来事や人について、具体と抽象の両方を同時に考える作業を、「感謝」をするということは可能にします。

具体と抽象の行ったり来たりが早くなると、思考のスピードが格段に上がります。

これを一発で行うことができるトレーニングが感謝をする事です。

ぜひ皆さんもトライしてみて下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は手帳を使った自己成長に向けた日々のコントロールについてまとめてみました。

それにしても、最近は本当に手帳を持つ人がグッと減ったなーという印象があります。

また、ノートやレポート用紙を持って何かを書くという人も少なくなったように思います。

個人的には、書くことで地道に自己成長に繋がっていくと信じてはいるのですが。

時代的にもアナログの手帳を持っていることはダサいんですかね。

それとも、書くという作業が自体がされなくなってきているのですかね。

どちらであっても、「アナログ手帳に書くということは、様々な訓練になる」という気持ちを持って、取り組んで頂けたら嬉しいなと思います。

ぜひ、皆さんもトライしてみて下さい。

今回ご紹介した関連記事

TechAcademy

TechAcademy

TECH::EXPERT

TECH::EXPERT

TechBoost

TechBoost