先日、昔とてもお世話になった人から突然お電話を頂きました。

電話の内容というのが、お子さんの就職先が3月の下旬を迎えても決まっていないという事でした。

もう大学は卒業して、4月から何も進路が決まっていないという事でしたね。

「是非弊社に!」と言いたいところではあったのですが、なかなか中小零細企業では新卒の人をゼロベースから育てるということが出来ないというジレンマがありますね。

そもそも、20代前半の子と話が合うのかという不安もありますけどww

今回は20代の人と、その親世代である50代〜60代の方々の働く価値観を僕なりに推察し、これまでどのような変化が起こってきているのかを時代を振り返ってみたいと思います。

もくじ

20代の働く事への価値観

20代の人の考えって、僕自身も正直わかっていませんが、働くということに対してどのような意識を持っているんでしょうね。

おそらく一言ではまとめられないくらい価値観が多様化しているのではないでしょうか。

- 自分で会社を起こす人

- フリーとしてやっていく人

- 大手企業を目指す人

- 投資などで働かなくてもお金を生み出す人

- 資格をとって専門性のある仕事につく人

パッと思いつく限りでも、これくらいの選択肢はすでに当たり前の世代になっているのではないでしょうか。

また、自分の属しているコミュニティによっても取りうる選択肢というのも偏ってきそうな気がします。

周りが起業していればそれが普通になるでしょうし、大手企業や役所勤めを選択する人というのもいるんだと思います。

それでもまだやっぱり企業への就職という選択肢の方が、割合としては多いのでしょうかね?

これもあと3年〜4年もすれば、また価値観が変わってくる事でしょう。

50代〜60代の価値観

今の20代の親世代は、おそらく50代が中心ですかね。

おそらくバブルも経験してきている人たちでしょうから、学校を卒業した時はみんな企業に就職するという価値観をお持ちの世代の方々なのではないでしょうか。

彼らからすると、やはり

- 良い大学に出て、

- 良い会社に入って、

- 戸建ての家を買って、

- 良い車に乗って、

- 住宅ローンを定年までに返して、

- 定年まで一つの会社を勤め上げる

というのがまだまだ日本人のビジネスマンとしてもっとも一般的だった世代ではないでしょうかね。

それが今の時代では明らかに変わってきていると思います。

1990年代〜2010年までの20年間の7つの変化

きっかけはいくつもあるでしょう。

- バブルの崩壊

- 大手金融企業の倒産

- 成果主義

- インターネット革命

- グローバル化

- テクノロジーの進化

- ダイバーシティ

一つ一つのことについてはここでは解説は避けたいと思います。

また別の機会に。

ですが、この変化を受けて、さらにもう10年が経とうとしています。

30年近くの間にこれほどまでに社会が変わり、環境が変わってきている中で、バブル世代の人たちが当時20代の自分の経験に基づいて子供に対して何かを言うというのが難しくなっているのではないかも知れません。

30年以上の間に価値観が大きく変わった

メディア論は専門外ですが、やっぱり価値観や文化の醸成において、メディアというのは大きな役割を担っているのだと思います。

90年代ではやっぱりテレビが有力なメディアでした。

テレビドラマなどで、みんなが見る時間帯にその時代に合った考え方や価値観を持った主人公がカッコよく生きるドラマを見てきていたせいで、それに似通った行動や消費をするということが起こっていたのではないでしょうか。

それが、インターネット上に様々なメディアが発達してきて、それを個々人がもつスマートフォンなどで好きな時に好きなメディアを見るという社会へ変化してきました。

- 変わらず日経新聞を読む人

- YouTubeをみて楽しむ人

- ブログなどを読んで情報を集める人

- 趣味に特化したサービスばかりを楽しむ人

- スマホでゲームをする人

人によって普段接するメディアが異なることによって、考え方は統一されず、むしろ多様化してきたのだと伺えます。

さらには、グローバル化による社会の国際化。

外国人とすれ違うことが今では当たり前ですし、英語を日常的に使う人というのも30年前に比べると格段に増えました。

そんな中で、様々な文化圏をベースとする人たちとコミュニケーションが取れるようになったことも、価値観の多様化を加速させたのではないでしょうか。

働き方のパラダイムシフト

その中で、今、働き方のパラダイムシフトも起こっています。

若い世代の人たちの働き方もですが、現役バリバリの世代の人たちもキャリアチェンジしたり、起業したり、独立したりというのが盛んになってきています。

また、副業解禁の波も来ていて、個人のお金の稼ぎ方というのもマルチになる社会が来ようとしていますね。

このような社会環境の中では、どこに就職するかというよりも、何をしてお金を稼いでいくかという本質的な能力が求められます。

また、仮想通貨などが社会へもっと浸透してくると、経済そのものがマルチになっていき、どのコミュニティに属しているかも大切なファクターになっていくでしょう。

あらゆるものが一択の選択肢から複数の選択肢へシフト

このように、これまで

- 一つの会社

- 一つの職種

- 一つの収入源

- 一つの経済

と一択であったものから、徐々にそれぞれが複数の選択肢を持って選ぶ時代へとシフトしていきます。

その中では、決まり切った価値観というものは存在しなくなるでしょうね。

逆に選択肢を多く持つと何が良いのか分からなくなるかも知れません。

それには正解は恐らくないので、自分なりの将来の方向感の予測と価値を見極めるといった先見の明というものも能力的には持っておきたい要素なのかも知れません。

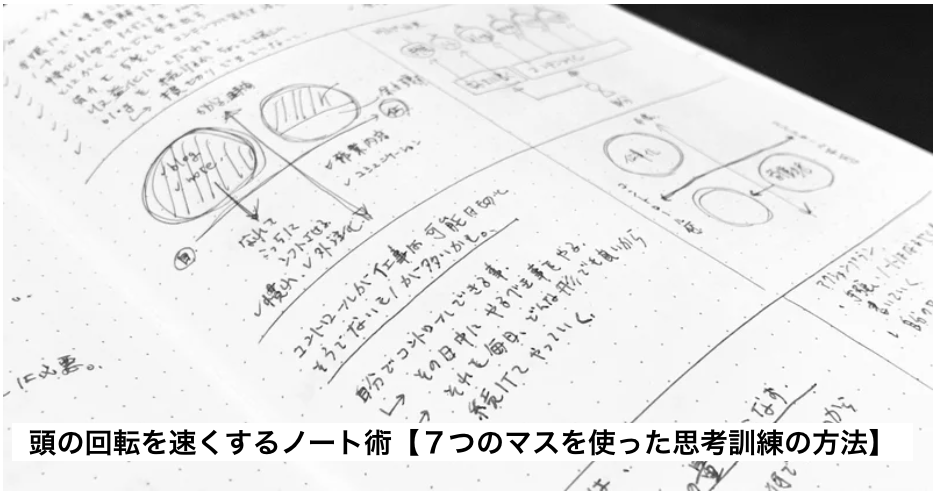

先見の明って、どうやって育てるんだ?

疑問を残しつつ、今回はこの辺で。

TechAcademy

TechAcademy

TECH::EXPERT

TECH::EXPERT

TechBoost

TechBoost